今回は、hotel collective から徒歩10分ほどの場所にある「壺屋やちむん通り」の一角にある「壺屋博物館」の魅力をご紹介。

国際通りから少し足を伸ばして、沖縄の伝統工芸に触れる「やちむん」とは沖縄の方言で焼き物のことを指す。壺屋やちむん通りには、昔ながらの赤瓦屋根の窯元や、おしゃれな陶器店が軒を連ね、独特の風情を醸し出す。

壺屋焼は、鮮やかな色使いと大胆な模様が特徴で、沖縄の豊かな自然や文化を反映、壺屋やちむん通りにある「壺屋博物館」は、沖縄の焼き物の歴史と文化を深く学ぶことができる場所で、館内には貴重な古陶器から現代作家の作品まで、幅広い時代の焼き物が展示されています。

1階では、主に沖縄の焼物と壺屋焼の歴史を紹介

土器や輸入陶磁器の時代から現代の焼物まで、時代ごとの特徴や変遷をわかりやすく展示しています。

注目したいのは、「壺屋の緑釉〜受け継がれる緑〜」の展示。緑釉は、壺屋地区や読谷村などで焼かれる壺屋焼の釉薬の一種で、失透性の濃い銅緑釉を指す。沖縄の色絵陶器を象徴する色で、つややかな深い色調が魅力。沖縄では「オーグスヤー」と呼ばれ、沖縄の色絵陶器を象徴する色と言える。

上焼御殿型厨子とは、沖縄特有の埋葬方法である洗骨を入れて墓室に納める蔵骨器の1つで、二層の屋根を持つ御殿形をした厨子。大切なものや魂を委ねられる霊性ある格別な箱を指し起源は中国で、命を繋ぐ大切なものとして納めていた箱や棚が始まりといわれている。

博物館内には、沖縄戦以前の復元民家も設置されています。当時の日常生活で使われていた壺屋焼が展示されており、人々の暮らしと焼き物の密接な関係を感じることができる展示となっている。

戦前は毎日の食器として使われていた壺屋焼ですが、それよりも当時の食事の内容(サツマイモにみそ汁)の質素さに目がいきます。

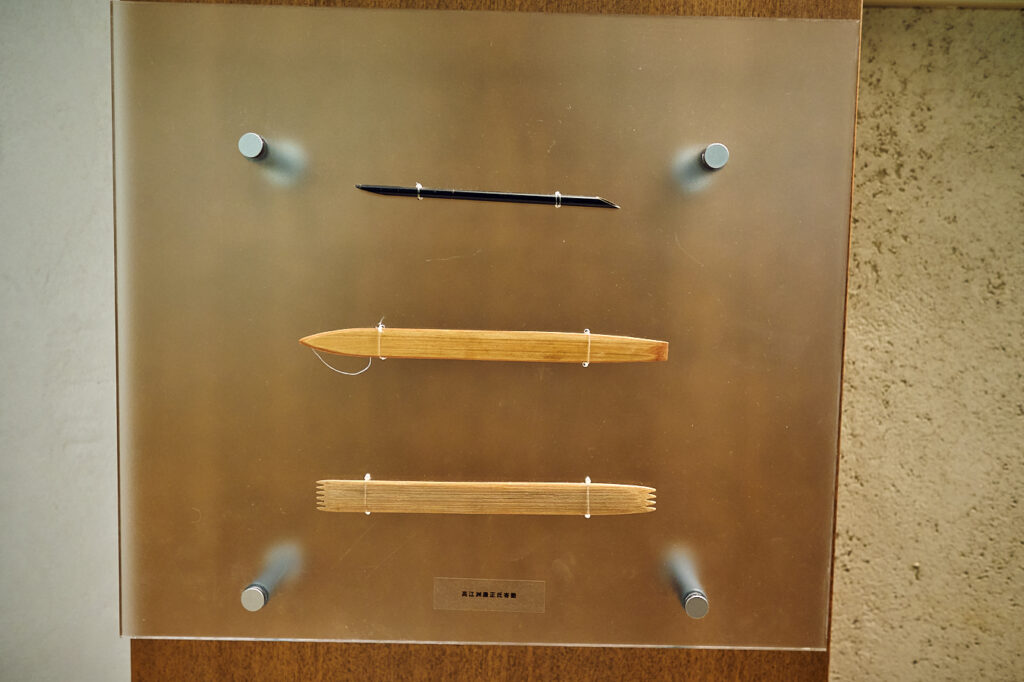

2階では、壺屋焼の技法や特徴などを、実際の作品や道具を通して学ぶことができます。

屋上はニシヌメー(北の宮)がある。壺屋の拝所の1つで「ニシ」は沖縄の方言で北を指し昔はこの地にニシヌ窯と呼ばれる登り窯があったそうです。

昔の人々の生活に思いを馳せながら、壺屋焼がどのように生活に根付いていたのかを想像しながら壺屋やちむん通りを散策しお気に入りの一皿を探す旅はいかがでしょうか。

壺屋博物館は、沖縄の伝統工芸「やちむん」の歴史と魅力に触れることができる、おすすめのスポット。hotel collective にご宿泊の際は、ぜひ足を運んでみてください。

〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3-6-41

OPEN 11:00~19:00